오늘 눈에 띈 신문 기사에는 미국의 Brown University에서 조사한 글로벌 전자정부(Global E-Goverrnment), 2006

의 결과에서 한국 정부의 홈페이지가 198개국 중 1위를 기록했다고 한다.

내가 알고 경험한 것들에 의하면 결코 이런 결과가 나올 수 없는데, 과연 그렇다면 이런 결과가 어떻게 나올 수 었었단 말인가?

자세한 조사 내용이 담긴 Global E-Government Full Report, 2006(pdf)를 살펴보면 1위로 올라서게 된 과정을 알 수가 있다.

이 조사 결과에 따르면 한국 정부 홈페이지의 항목별 채점 결과는 다음과 같다.

한국 정부 홈페이지의 항목별 채점 결과| Country | Online Services | Publications | Databases | Privacy Policy | Security Policy | W3C Disability Accessibility |

|---|

| Korea, South | 85 | 100 | 100 | 85 | 15 | 15 |

결과를 보면, 전체 점수는 1위를 했어도, 항목별 점수는 초라할 정도로 심한 불균형을 이루고 있다.

아무리 홈페이지가 훌륭하고 풍부한 내용을 담고 있더라도, 장애를 가진 사람들이나 적은 수의 OS 사용자들에게 접근 자체를 가로막는 웹 접근성이나 기초적인 보안에 심각한 문제가 있다면, 이것은 결코 자랑만 할 일은 아니지 않은가?

조사 대상국들 중 1위를 했다는 사실만 강조할 것이 아니고, 절대적으로 부족한 면들을 개선하려는 노력이 꼭 필요할 것이다.

덧. 겉으로 드러나는 사실이 모든 것을 말해주지는 않는다.

CSS Specificity는 CSS 규칙들이 어떤 하나의 특정 요소에 적용되면서 CSS 규칙들 간의 두 개 이상의 충돌이 생길 경우, 브라우져가 더 한정적으로 선언되어 있는 특정 규칙을 따르게 되는 몇 가지 정해진 기본 적용 순위를 말한다.

대개의 경우, 아주 복잡한 CSS 파일들을 한꺼번에 적용할 경우 이런 충돌이 일어나는데, 이럴 때 웹 디자이너들이 주로 간편하게 선택하는 방법은 더 우선순위를 갖는 규칙에 불필요할지도 모르는 !important 속성을 적용하는 것이다. 이렇게 하면 개발자들로 하여금 어떤 한 요소를 손쉽게 변경할 수도 있게 할 것을 더 복잡하게 만는다. 그래서, CSS Specificity의 올바른 이해와 적용은 모든 웹 개발팀원들에게 바람직할 것이다.

먼저 선택자(selector)의 specificity는 다음과 같이 계산된다:

- 선택자에 있는 ID 속성에 있는 갯수를 계산 (=a)

- 선택자에 있는 기타 다른 속성들과 pseudo-class들의 갯수를 계산 (=b)

- 선택자에 있는 요소 이름들의 갯수를 계산 (=c)

- pseudo-element들은 무시

이것들의 계산법은 다음과 같다:

* {}

li {}

ul li {}

ul li a {}

a:hover {}

ul li a.red {}

li a.red:hover {}

#candy {}

물론, 여기에는 빠져있지만 inline style 속성이 또 따로 지정되어 있다면 ID 속성보다도 더 높은 우선순위를 갖게 된다.

더 자세한 내용은, Eric씨와 Molly씨가 specificity에 관해 올려놓은 글을 참고.

Particletree · A Designer’s Guide to Prototyping Ajax의 글에서 따옴.

웹의 정신 중에는, 모든 이들에게 공평한 지식의 전달에 가치를 두고 있으며, 여기에는 어떠한 접근의 차별도 없어야 한다.

그렇다면, 혹시라도 있을 수 있는 정보 접근의 장애물들을 없애기 위해 자신이 사용하고 있는 블로그(blog)에는 어떠한 것들을 점검해 볼 수 있을까?

여기서는 참고를 위해서 American Foundation for the Blind(AFB)에 계시된 글들 중에서, 시각 장애인들에게도 접근이 용이한 블로그 만들기라는 제목의 글을 옮겨놓는다.

시각 장애인들에게도 접근이 용이한 블로그(이)란 제목의 글 마저 읽기 →

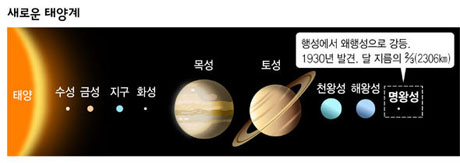

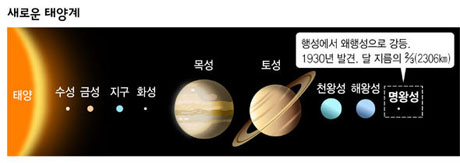

오늘 난 한 신문 기사에서는 우리가 그 동안 알고있던 태양계의 9 개 행성 중 하나인 명왕성이 국제천문연맹의 새로운 행성 기준에 따라 이제는 더 이상 행성으로서의 자격을 잃게 되었다고 전하고 있다.

이제 사람들에 의해 명왕성은 일반 행성(planet)이 아닌 소행성(dwarf planet)

들 중의 하나로 불리게 되었다.

우주를 내다보는 사람의 사야가 넓혀져서 새로운 기준과 구분이 필요해 졌다고 한다. 결국 사람이 우주를 내다보는 인식만이 바뀌었을 뿐이다.

이번 발표에 대한 명왕성 지지 시위대들의 주장.

여기서 이어지는 공상은 계속된다.

우리는 저 밖의 광활한 미지의 공간을 우주라고 부른다.

그렇다면, 내 안의 무궁무진한 세포조직들 하나하나도 아직 탐험되고 밝혀지지 않은 우주를 닮은 세계가 존재한다면, 나와 우주는 연결되어 있는 하나의 연속된 공간이며, 그래서 나라는 존재의 한정된 인식과 구별은 공허한 것이지 않을까?

다만, 이 대자연의 한 구성원으로서 존재하는 나의 의미는 영원히 풀 수 없는 인식의 한계 밖에 있지 않겠는가?

이럴 때 흔히 회피하는 말은, 신만이 대답해 줄 수 있다라는 것.

어쩌면, 나라고 하는 존재가치의 부여도 공허할 것이다.

그러고 보면, 삶이란 떠도는 티끌 하나가 정처없이 돌고도는 우주 탐험의 연속이다.

갑자기 방향을 트는 생각의 고리.

그런데, 티끌을 떠돌게 하는 에너지는 어디에서 오는 것일까?

에너지란 소비되는 것이라기보단 이동하면서 전달되는 것이라고 하던데…

똥싸면서 뿜어낸 지극히 개인적인 오후의 단상은 천둥소리와 함께 비가 내리면서 잠시 쉰다.